此篇诗词为“物喻之作”——《竹石》是清代画家郑燮创作的一首七言绝句咏竹诗。

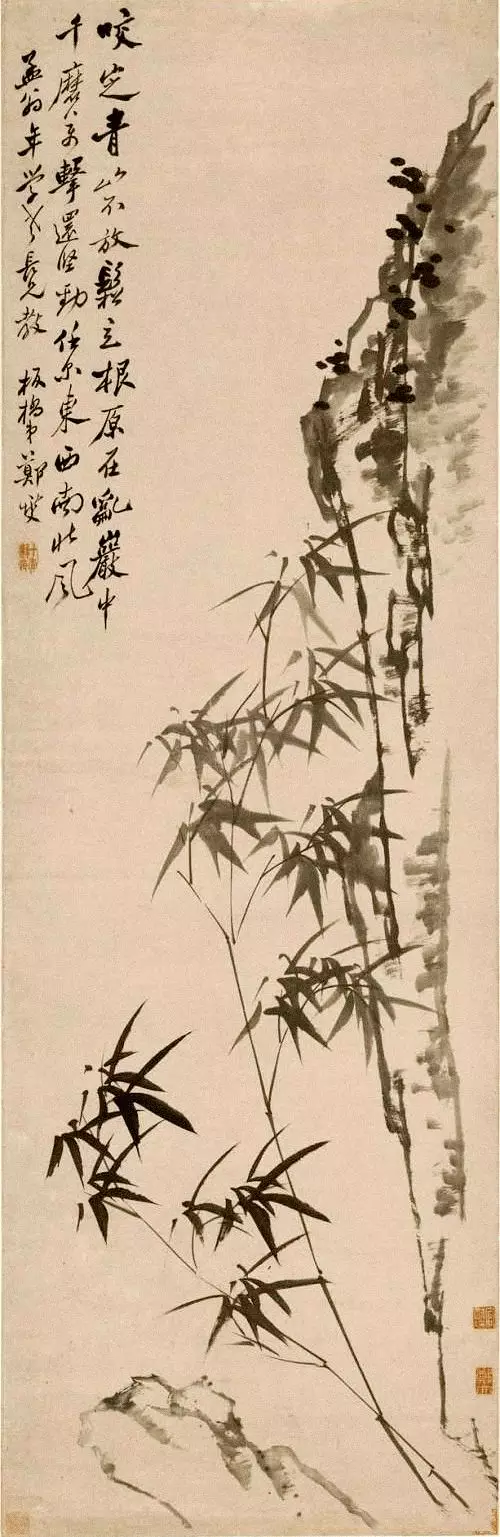

乾隆元年(1736年),已44岁的郑燮终于参加殿试高中进士,六年后他入山东任范县县令。1746年,他又自范县调任莱州府潍县(现山东潍坊市)。在任县官期间,郑板桥始终保持清正、廉洁、勤谨,以民为本。灾荒年时,他开仓赈民;同时兴办水利、修建城池,使流民、饥民得以就业。风调雨顺之年,他又大兴农桑、减免苛捐促进经济复苏。为官一任他常常诫勉自己,保持公正廉洁,不为风行一时的贪腐之风所动。他在其所绘《竹石图》中题诗写道:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”

诗人所赞颂的并非竹的柔美,而是竹的刚毅。 开头一个“咬”字,一字千钧,极为有力,而且形象化,充分表达了劲竹的刚毅性格。次句中的“破岩”更衬托出劲竹生命力的顽强。后二句再进一层写恶劣的客观环境对劲竹的磨练与考验。不管风吹雨打,任凭霜寒雪冻,苍翠的青竹仍然“坚劲”,傲然挺立。“千磨万击”、“东南西北风”,极言考验之严酷。这首诗借物喻人,作者通过咏颂立根破岩中的劲竹,含蓄地表达了自己绝不随波逐流的高尚的思想情操。全诗语言质朴,寓意深刻,简易明快,执著有力。。诗中的竹实际上也是作者郑板桥高尚人格的化身,在生活中,诗人正是这样一种与下层百姓有着较密切的联系,嫉恶如仇、不畏权贵的岩竹。

郑板桥这种做人为官的风范,自然不容于当时阿谀溜须盛行的官场。1753年,61岁的郑燮终于因赈济灾民得罪了上层官吏,被迫弃官回归故里。清代乾隆时期,许多官吏是“三年清知府,十万雪花银”,可郑燮离任时如他《予告归里画竹别潍县绅士民》一诗中所写:“乌纱掷去不为官,囊橐萧萧两袖寒;写取一枝清瘦竹,秋风江上竹渔竿”。他离开潍县时,百姓夹道挽留,家家画像奉祀。他弃官回扬州后,既不攀附权贵为自己牟利,也未有离职之愁苦。他无怨无悔,自食其力卖画为生:“宦海归来两鬓星,故人怜我未凋零。春风写与平安竹,依旧江南一片青。”

|